转自:中国科学院水生生物研究所水生生物数据分析管理平台

链接:https://mp.weixin.qq.com/s/7_IVO9rHWA5yDOCRVES2hg

底栖动物是指生活史的全部或大部分时间生活于水体底部的水生动物群,其中个体不能通过500um孔径筛网的类群称为大型底栖无脊椎动物,简称大型底栖动物(macroinvertebrate)[1]。其中,腹足类(俗称"螺"),是软体动物门中最大的一纲(约有90000种),在动物界除昆虫纲外,以本纲动物数目为最多,栖息于世界各地的淡水、海洋及陆地[2]。

1、形态概述

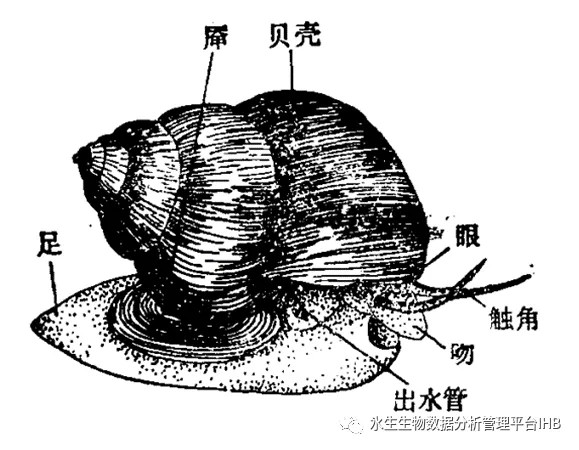

腹足类动物身体分为头、足和内脏囊三部分,体外通常有1个由外套膜分泌的螺旋形贝壳,故名单壳类,又称螺类。该类动物足部发达,位于身体腹面,故又称腹足类。腹足类的贝壳可分为两大部分(图1),即螺旋部(spire)和体螺层(body whoral)。螺旋部是动物内脏盘曲之处,一般可分为几个螺层(spiral whorals);体螺层是贝壳的最后一层,一般较大,容纳动物的头部和足部。螺旋部的顶部为壳顶(apex),是动物最早的胚壳。螺壳每旋转一周,称为一个螺层,各螺层交界处形成的螺旋形缝线称为缝合线(suture)。体螺层与螺旋部的大小比例、螺层的数目以及缝合线的深浅在不同种类间极其不同。贝壳表面一般光滑,仅具有生长纹,而某些种类生有螺旋纹、螺棱、肋和瘤等结构。壳口为动物身体外伸的开口。厣(operculum)是腹足类前鳃亚纲动物的足后端分泌出的一个角质或石灰质的独特保护器官,当动物身体全部缩入壳内时,可把壳口盖住。注意!肺螺亚纲的种类没有厣[2,3]。

图1 光滑狭口螺(Stenothyra glabra)

2、主要分类及其生物学特点

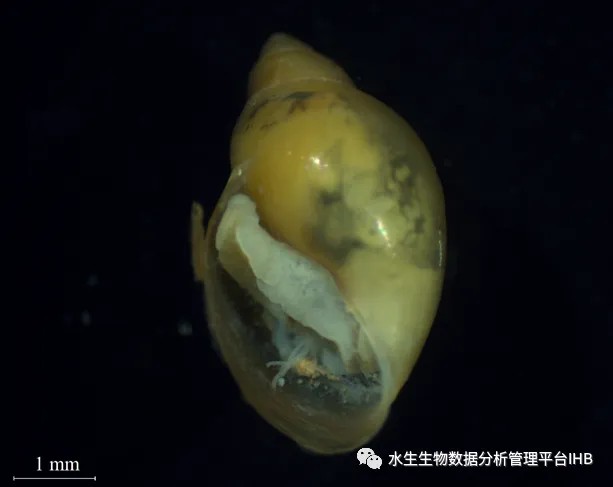

现行的腹足类分类体系主要包括前鳃亚纲(Prosobranchia)和肺螺亚纲(Pulmonata)。前鳃亚纲是腹足纲中最大的一个亚纲,本纲动物通常具有一个螺旋形的外壳及一个封闭壳口的厣,头部仅有1对触角,用鳃呼吸,鳃位于心室前面,故名前鳃类(图2)。侧脏神经连结交叉成"8"字形。一般雌雄异体。肺螺亚纲动物贝壳一般螺旋式旋转,个别种类贝壳不旋转而成帽状,亦有贝壳退化或完全消失(图3)。无厣,仅个别科具有厣。外套腔内无鳃,而在外套壁上具有稠密的血管网,充当动物的肺。侧脏神经连索不交叉呈"8"字形。动物为雌雄同体,但多为异体受精[2]。

图2 圆田螺(Cipangopaludina sp.)的外形(雌性)

图3 膀胱螺(Physasp.)

3、经济意义

腹足类广泛栖息于海洋、淡水及陆地等各种环境中,既可作为分解者分解动植物残体和有机碎屑,又能作为消费者牧食大型藻类和维管植物,还能作为次级生产者被鱼类和甲壳类所摄食,在生态系统中具有多种生态功能,是食物网的重要环节,也是水生态环境质量评价的重要指标。腹足类还具有重要的经济学价值和医学价值,其肉味鲜美,营养价值丰富,容易捕获,且可人工养殖[4]。

然而,部分种类的淡水螺是寄生虫的重要中间宿主,也是部分致病性细菌、病毒的重要宿主和传播媒介。人与其他动物有可能接触携带病原体的淡水螺生活的疫水,引起人或动物的传染性疾病,对人类健康、畜牧和鱼类养殖业都会产生重大危害[5]。另外,福寿螺(Pomacea spp.)、尖膀胱螺(Physa acuta)和褐云玛瑙螺(Achatina fulica)等螺类生物的入侵严重影响了我国生物资源的多样性,改变了原有物种的空间分布,给我国农、林、牧、渔业的生产带来直接破坏,并造成巨大的经济损失(图4)。部分入侵的螺类还可以成为某些病原体的媒介,导致疾病的传播,对我国公共卫生安全构成严重威胁[6]。

图4 附着在城市河堤上的福寿螺卵

参考文献:

1.刘建康,高级水生生物学. 1999,北京:科学出版社.

2.蔡如星,黄惟灏,刘月英,等,浙江动物志(软体动物).1991,杭州:浙江科学技术出版社.

3.大连水产学院,淡水生物学.1982,北京:农业出版社.

4.卢占晖,朱文斌,徐开达,等.浙江沿岸海域春季螺类群落结构特征及其与环境因子的关系[J].水生生物学报,2018,42(3):606-615.

5.胡云逸,孙希,吴忠道.我国淡水螺及螺传性传染病[J].中国热带医学,2022,22(4):374-381.

6.殷颖璇,吴银娟,何晴,等.我国主要螺类生物入侵的现状、危害及防治对策[J].中国媒介生物学及控制杂志,2022,33(2):305-312.